申し込み方法

参加ご希望の方は県立延岡病院(代)0982-32-6181から患者支援センターへ電話でお申し込みください。お名前、連絡先を確認させていただきます。

日時

令和6年4月17日(水) 18時から

場所

県立延岡病院 2階講堂

※会場は17時30分より開放いたします。

講師

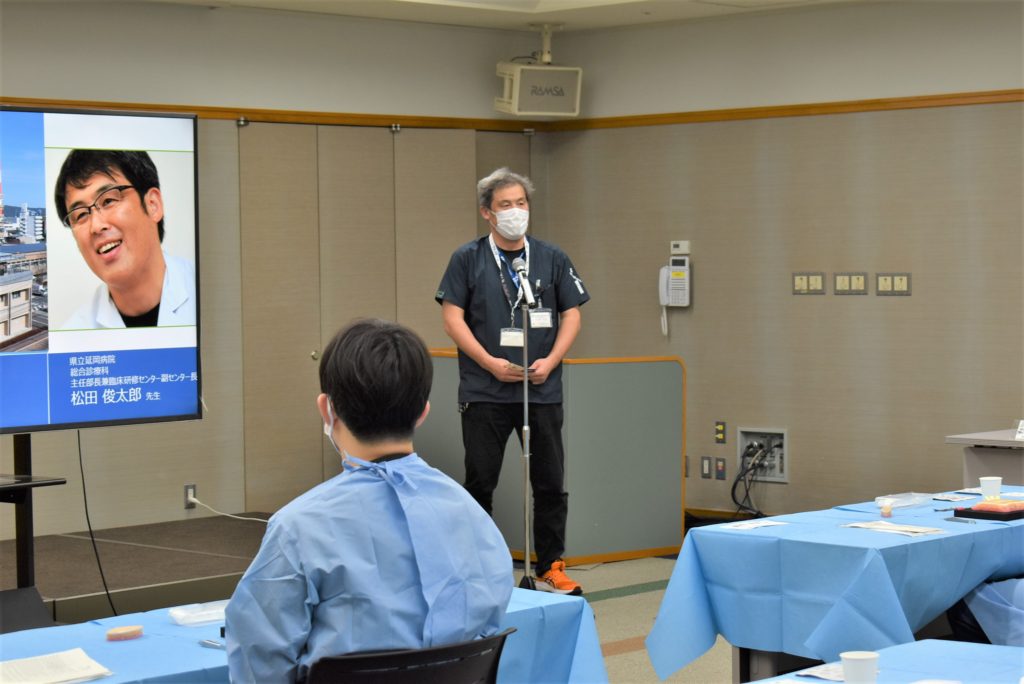

総合診療科主任部長 松田 俊太郎

テーマ

「医療機関へのかかり方」

※当日の出入り口は救急外来入口の1ヶ所になります。

※警備員へ県民健康講座参加のため来院していることを伝え、入館して下さい。

※2階講堂入り口で住所確認、体調確認等を行います。必ずマスクの着用をお願いします。

※以下の方は参加をご遠慮ください。

※発熱、風邪症状、倦怠感(だるさ)等自覚症状がある方

※参加された方には、延岡市健康長寿課

のべおか健康マイレージアプリポイント(50ポイント)

健康長寿ポイント(100ポイント)がもらえます。

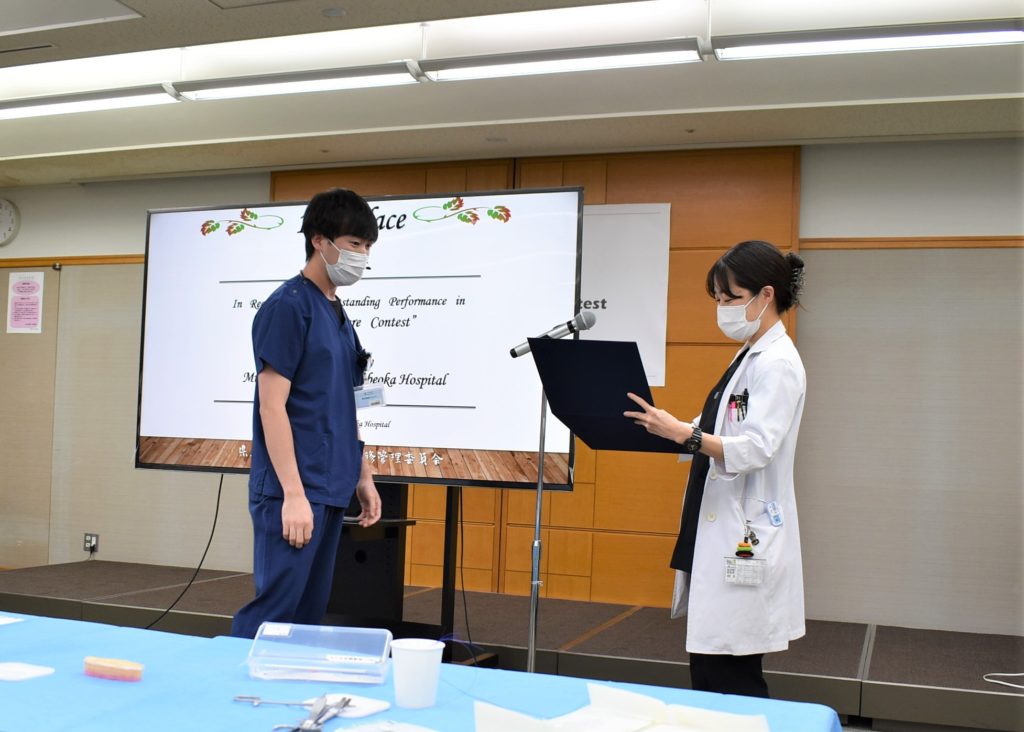

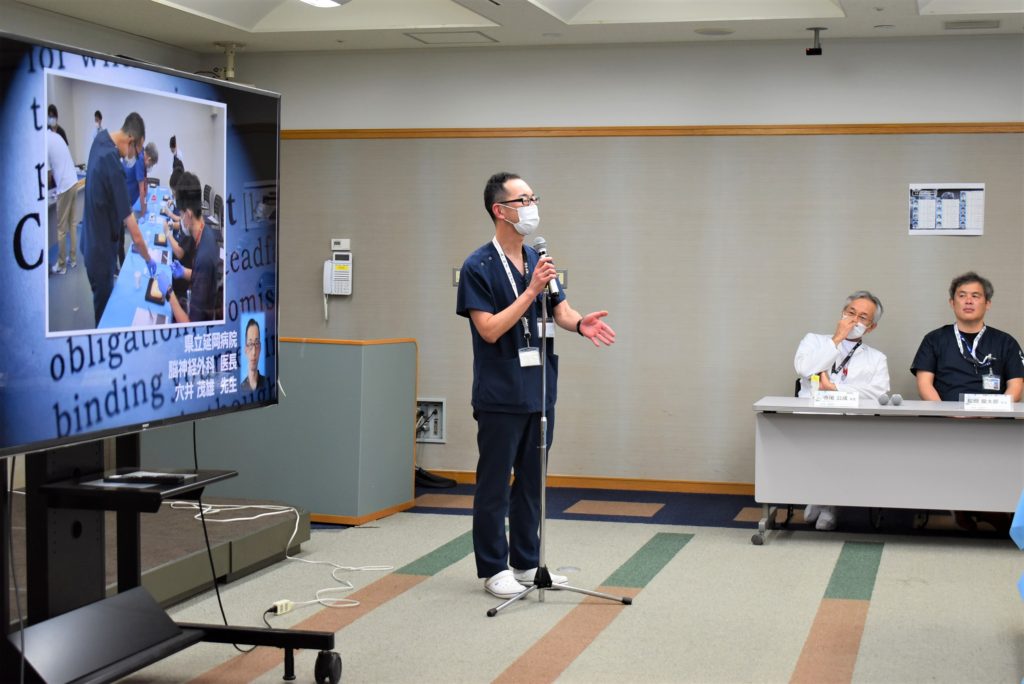

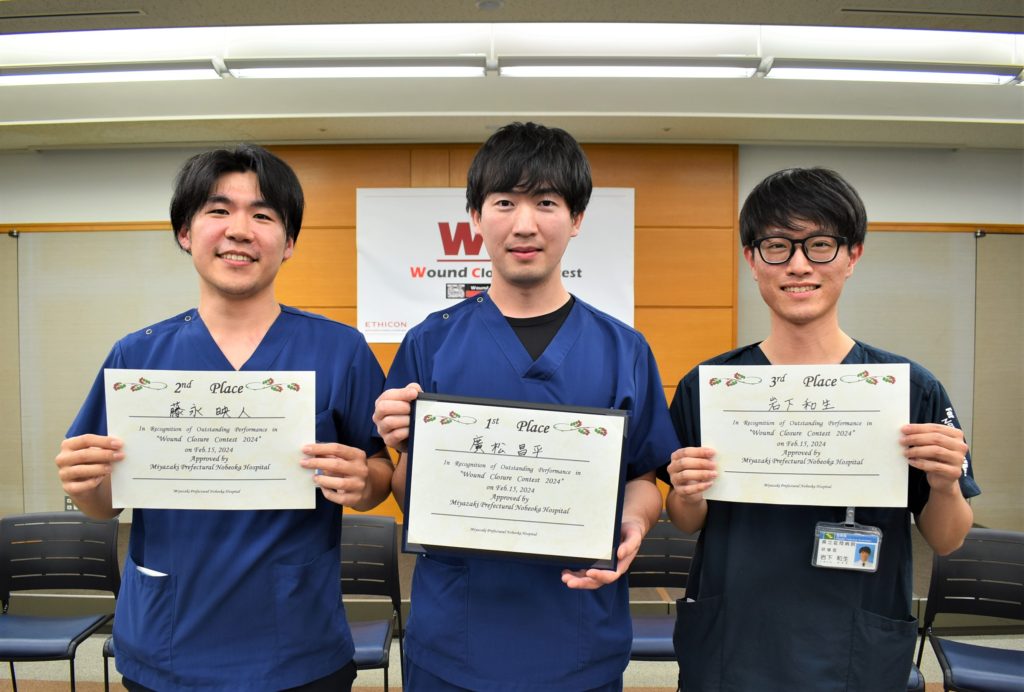

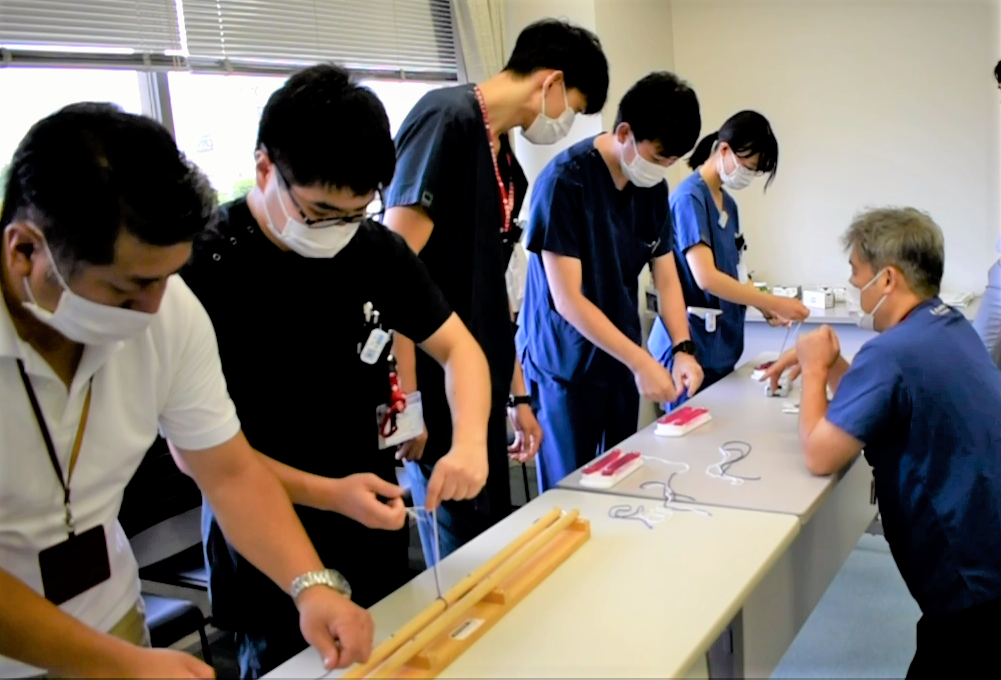

令和6年2月15日(木)、研修医が縫合技能を競い合う「研修医縫合コンテスト2024」を開催しました。

縫合コンテストは2012年から開催している当院の恒例行事で、第13回の開催となる今回は、過去最多となる13名の研修医が参加しました。

研修医達は実際の手術に即した器具等を用いて、3つの種目(筋膜閉鎖・浅筋膜縫合・真皮縫合)で縫合の腕前を披露しました。

医師や看護師による審査の結果、当院基幹型2年次研修医の廣松昌平研修医が優勝しました。

今年度の縫合トレーニングでは脳神経外科と臨床研修センターの先輩医師が指南役となり、全6回に渡る縫合トレーニングで熱心に縫合の技術・知識をご指導いただきました。

縫合トレーニングや研修医室での自主練習を通して研修医の縫合技能は大きくレベルアップし、その完成度を審査員の医師・看護師も高く評価していました。

練習風景

研修医達はこのコンテストに向けて、8月から毎月の「縫合トレーニング」に取り組み、腕を磨いてきました。

| 「令和6年能登半島地震」への医療対策として、日本医師会からのJMAT派遣依頼を受け、県立延岡病院JMATチームを派遣します。 令和6年2月15日(木)16:00から県立延岡病院正面玄関で出発式をおこないました。 派遣JMAT隊員6名(村田医師、黒木医師、荒木看護師、戸田看護師、佐藤X線技師、那須検査技師)は、2月17日から19日の間、石川県金沢以南にて医療活動をおこなう予定です。 |

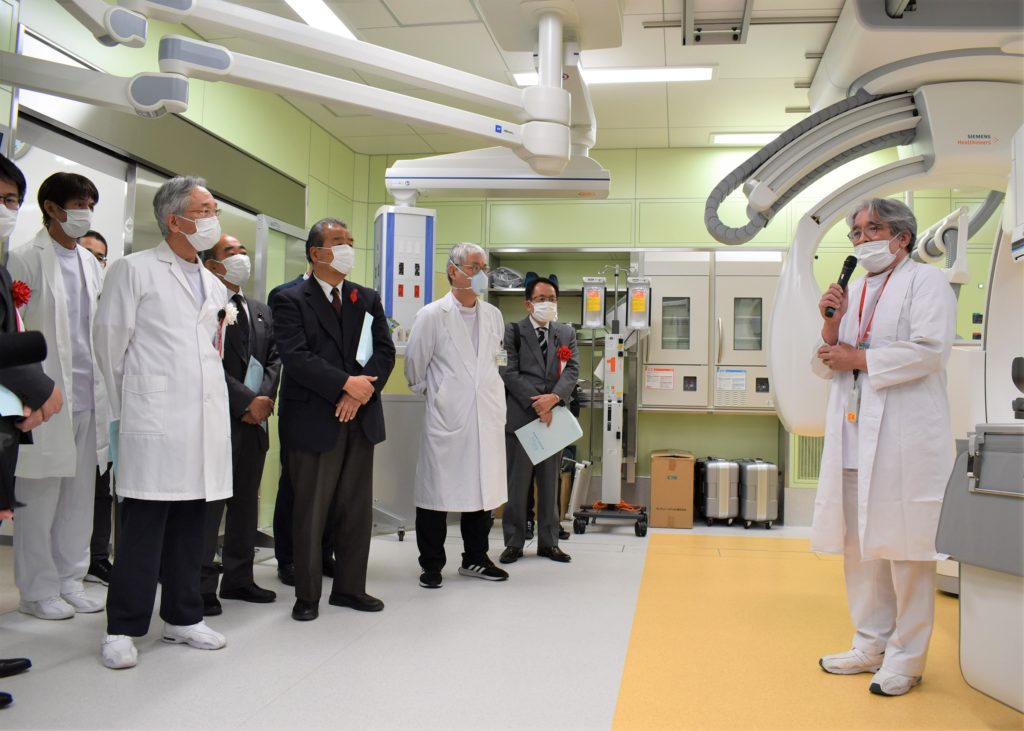

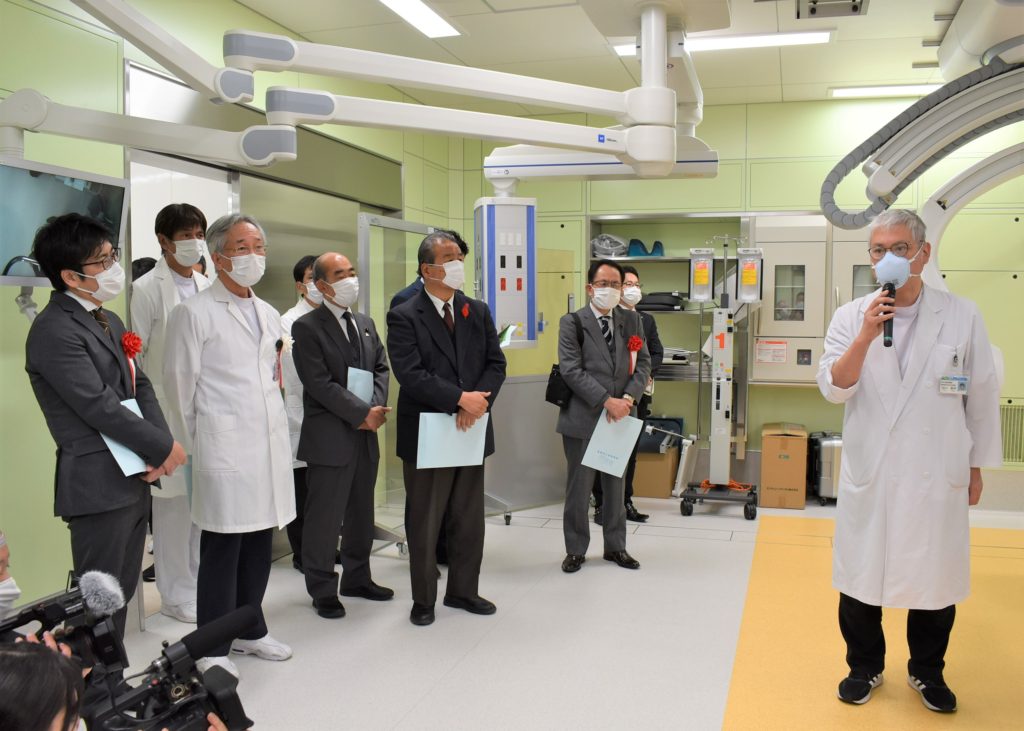

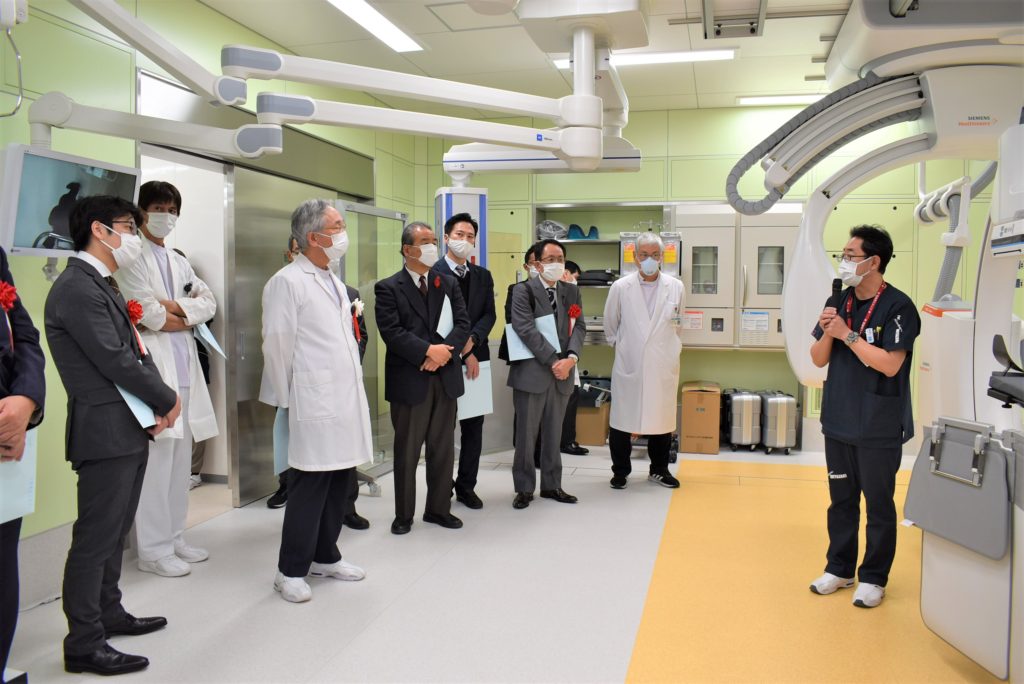

心臓脳血管センターは、心臓カテーテル2室を備え、心臓カテーテル検査及び治療が24時間対応可能な県北地域唯一の施設として、平成31年3月に開設しておりましたが、この度、県北地域の心疾患及び脳血管障害等に対する医療提供体制をさらに拡充するため、当センターの第3室として、県北地域初となる「ハイブリッド手術室」を開設しました。

これもひとえに関係者の皆様のご尽力の賜物と深く感謝申しあげます。

ハイブリッド手術室は、手術室と同等の空気清浄度を保ち、侵襲性の低い血管内治療(カテーテル治療)と外科手術のいずれにも対応できる手術室として整備したものです。

この整備により、血管造影装置を使用した高精細な血管撮影をおこないながら手術をおこなうことが可能となるほか、カテーテル治療から外科的治療への緊急的な切替えにも対応できるなど、今後、心疾患に加えて脳卒中や重症外傷など一刻を争う救急疾患に対して、より迅速かつ精密な治療をおこなうことが可能となります。

これからも、当院の理念であります「患者さん本位の良質で安全な医療の提供」を目指し、職員一丸となって、県北の医療の維持に努めて参ります。

こんにちは、さてこれまでの研修医ブログを拝見すると研修医室の紹介、救急科での研修などについて触れられていたので、私の方からは外病院での研修についてご紹介できればと思います。当院での研修を考えてくださっている学生さんからすると、なぜ外病院の紹介を?と思われるかもしれませんが、当院研修プログラムの大きな特徴でもありますので、最後まで読んで頂けると幸いです。

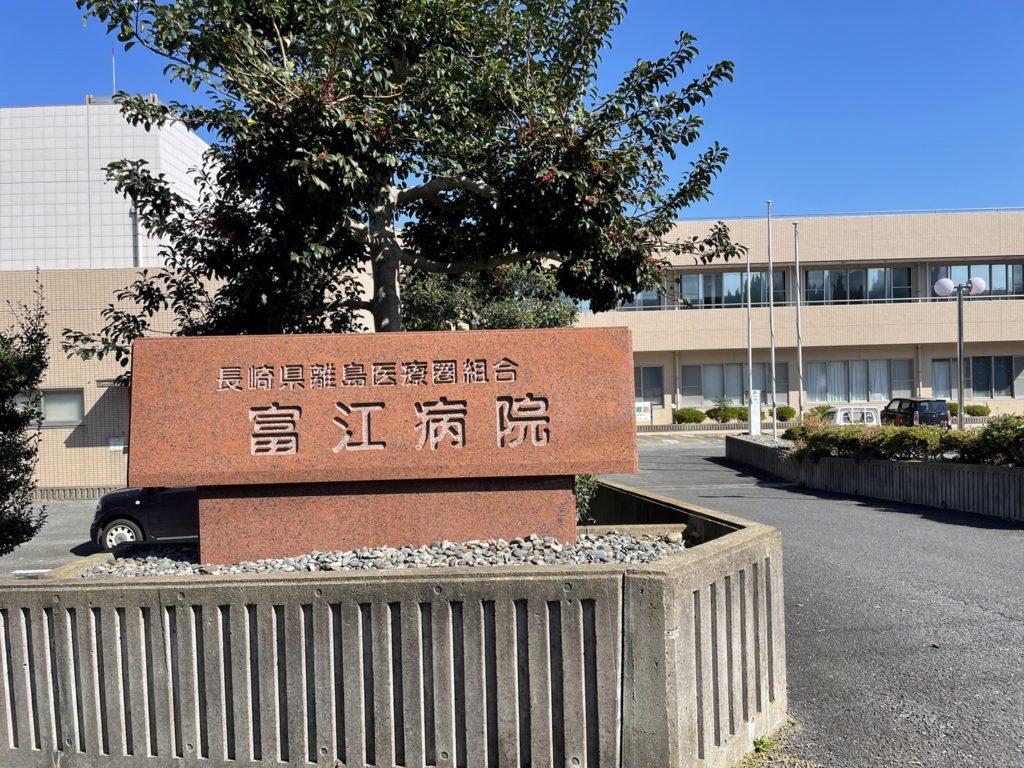

他の研修医と同じく、私も外病院研修を終えて12月に久しぶりに延岡に戻って参りました。県立延岡病院基幹型の研修プログラムでは、2年次に外の関連病院で最大6ヶ月間の研修を行うことができ、選択病院としては宮崎大学医学部附属病院、熊本大学病院、済生会日向病院、吉田病院、串間市民病院、五島・富江病院/奈留医療センターが挙げられます。その中でも県外の病院、特に離島での地域医療研修を行える点が当院プログラムの大きな特徴ではないでしょうか。実際に私も五島・富江病院にて研修をさせて頂き、このプログラムならではの学びを多く得ることができました。

当院は宮崎県北地域の三次救急を担う施設になります。普段の診療では、カルテ上でオーダーさえすれば時間内外関わらずに迅速に検査結果を得ることができ、充実した多職種スタッフの方々や他科の先生方のバックアップにより、とてもスピーディーな診療をおこなうことが可能です。しかしながら離島のような地域医療の現場では常勤のスタッフの方の数も限られ、夜間の救急対応時に血液検査やCT等の画像検査が必要な場合、まず技師さんを呼んで病院に来て頂くことから始まります。またMRIが未導入であったため、本当に必要な際には他病院を受診して頂く必要がありました。さらには人工呼吸器等の医療機器の数も限られていたため、入院患者さんの急変時には島内の他病院から緊急で機械を運んでもらったこともありました。1ヶ月間の研修を通して、普段いかに自分が恵まれた環境の中で診療をさせて頂いていたかを痛感したと同時に、より丁寧な診察をおこなうことや過不足のない検査オーダを立てることに改めて注力するようになりました。以前お世話になった先生が、「田舎に行ったときにこそ、その人の本当の診療能力が分かる」と仰っていたことを思い出し、まさしくその通りだなと実感した1ヶ月間になりました。

一方、大学病院の研修では、もちろん専門的で高度な診療にも触れることができますが、当院のプログラムは宮崎大学と熊本大学の両施設を選択できる点が特徴であると思います。研修医の中には、各病院の同じ科をまわることで地域ごとの特性や診療スタイルの違いに触れることができたという声もあり、より多角的な視点を身につけることが可能かもしれません。また県外研修では宿舎などの生活面も当院の方でしっかりサポートして頂けるので、安心して研修に専念することができます。

以上、外病院での研修についてご紹介させて頂きましたが、いかがでしたでしょうか。当院のプログラムは、地域医療(離島も含む)や大学病院での研修をうまく組み合わせることで、どの診療科に進む方でも有意義で実りある研修になるかと思います。

今後のブログも多岐にわたる内容が続きますので、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。最後まで読んで頂き、ありがとうございました。

五島の美味しいもの