臨床工学科

臨床工学技士とは

人の呼吸・循環・代謝に関わる生命維持管理装置の操作と、人工呼吸器や輸液ポンプなど各種医療機器を安心して使用できるように保守点検などをおこなう医療機器の専門医療職です。

現在、当院の臨床工学科は13名のスタッフが在籍しており、人工心肺業務、補助循環業務、血液浄化業務、心臓カテーテル検査業務、手術室業務、ペーメーカ関連業務、カテーテルアブレーション業務並びに院内医療機器の保守管理業務をおこなっており、医師・看護師・医療スタッフと連携を図りチーム医療をサポートしています。

夜間・休日はオンコール体制をとっており、24時間対応できるようになっています。また、学会等への参加や演題発表をおこない、日々レベルの向上と、安全・安心な医療を提供することに努めています。

手術室業務

手術室では、人工心肺、誘発電位測定{運動誘発電位(MEP)モニタリング、体性感覚電位(SEP)モニタリング}、ペースメーカー植え込み時の立ち合い、血液浄化、心臓血管外科や整形手術での自己血回収装置の操作、手術機器の保守管理をおこなっています。また手術中の機器トラブル時には迅速な対応、手術の安全かつ円滑に進行することを心がけ、医師・手術室スタッフと協力しながら業務をおこなっています。

人工心肺

心臓の手術(冠動脈疾患や弁膜症、大血管等)の際に必要な心臓や肺の働きの代わりを行う装置(人工心肺)や、心臓を保護しながら停止させる心筋保護液装置の操作や管理をおこなっています。

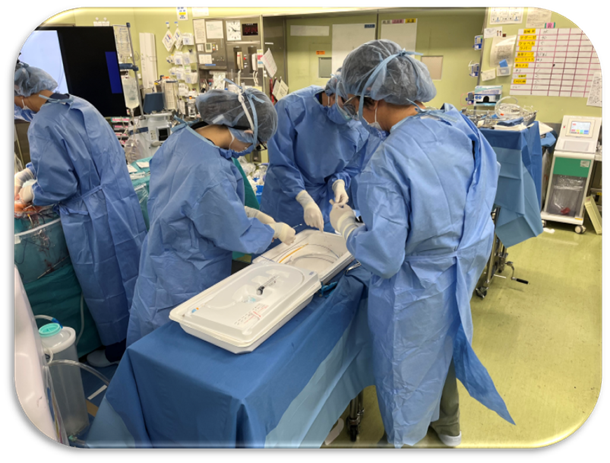

腹部大動脈ステントグラフト内挿術(EVAR)

腹部大動脈ステントグラフト内挿術(TEVAR)

EVAR・TEVARは大動脈瘤や大動脈解離に対して、開胸や開腹をおこなわずに治療する低侵襲の手術になります。

臨床工学技士は清潔野に入り医師の補助業務をおこなっています。

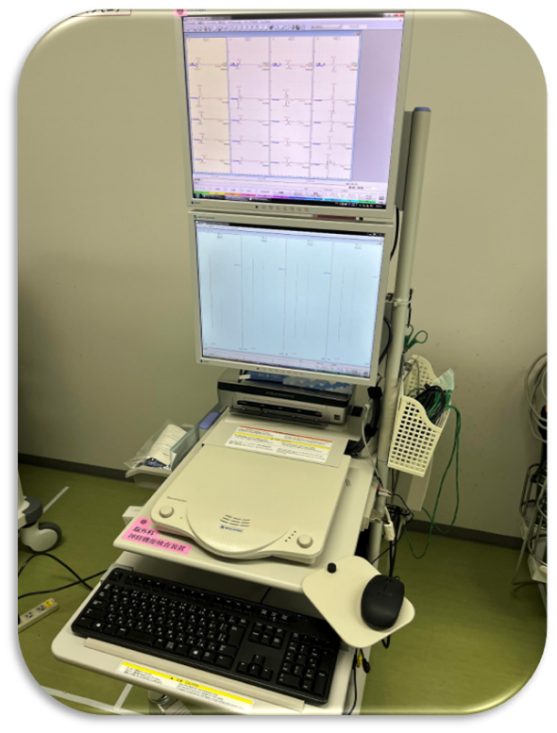

誘発電位モニタリング{運動誘発電位(MEP)・体性感覚電位(SEP)}

誘発電位モニタリングは、脳神経外科の手術の際に、手術により障害される可能性のある脳機能及び脳神経機能をモニタリングすることにより、術後の運動麻痺や体性感覚の機能障害を回避するためにおこなっています。

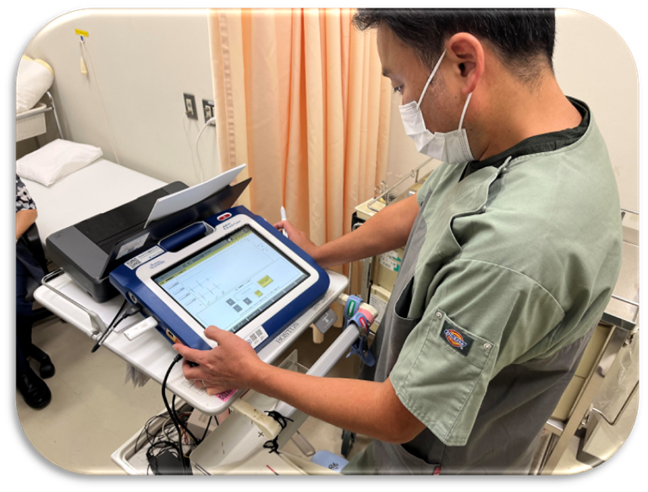

ペースメーカー植え込み時の立ち会い

ペースメーカー植え込み時に、ペースメーカーの設定やデータの管理をおこなっています。

ペースメーカー植え込みをされた患者さんの設定の定期チェックなども外来でおこなっています。

ペースメーカーリード除去の立ち会い

ペースメーカーのリードは経年劣化や摩耗による断線、免疫力低下によるリード感染が発生した場合リード抜去をおこなう必要があります。

抜去時、リードと生体組織が癒着しているとエキシマレーザーなどを使用して癒着を剥離していきます。

臨床工学技士は抜去術に立ち会い、ペースメーカーの設定管理や補助循環装置のスタンバイをおこなっています。

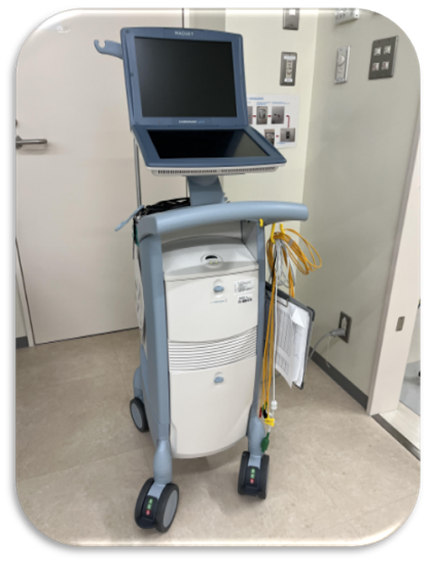

自己血回収装置の操作

心臓血管外科の心臓手術や、腹部大動脈瘤の人工血管置換術、整形外科の人工股関節置換術など手術中に出血を伴う手術に使用しています。術野の出血を清潔に回収し、遠心分離を行い濃縮・洗浄し、洗浄赤血球として自己血輸血します。そのため、他家血の輸血量を減らすことができ、輸血による合併症等のリスクも低くなります。手術の進行状況や患者さんの全身状態を判断しながら操作、すぐに自己血輸血が出来るようにしています。

手術機器の保守管理

手術室では多くの医療機器が使用されています。

手術の際に安全に使用できるように、麻酔器・無影灯ベッドサイドモニタや電気メスの始業点検や定期点検などの保守管理をおこなっています。

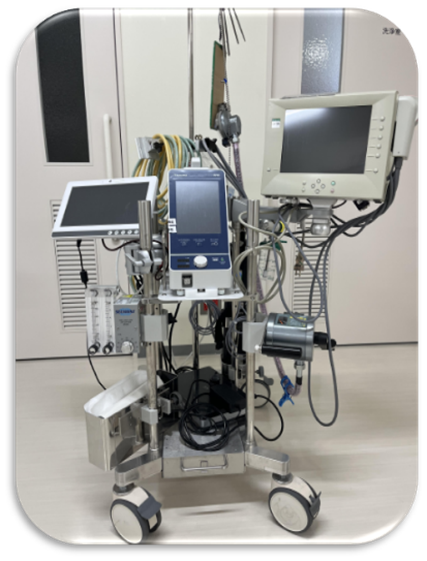

補助循環業務

急性冠症候群(ACS)や心原性院外心停止等に対し、体外循環式心肺蘇生法(ECPR)として使用する補助循環装置は自己の心機能が回復するまでの間、一時的に心臓と肺の機能を補助・代行する装置です。補助循環には、心臓が血液を全身に送り出すための圧力を補助する大動脈内バルーンパンピング(IABP)と、心臓が血液を全身に送り出すポンプ機能と、酸素と二酸化炭素を交換する肺の機能の補助をおこなう体外式膜型人工肺(ECMO)、ポンプが内蔵されたカテーテルを心臓内に挿入し、心臓から血管内に血液を送り出す補助循環用ポンプカテーテル(IMPELLA)があります。症例によっては、ECMO+IABPやEVMO+IMPELLA(ECPELLA)といった補助循環装置を併用するものもあり、臨床工学技士がそれらの操作及び管理をおこなっています。

心臓カテーテル検査業務

心臓カテーテル検査・治療では、心臓の栄養血管である冠動脈や心臓の動き、不整脈の原因などを調べるためにおこなう検査の補助業務や、急性心筋梗塞や狭心症の治療をおこなう際の補助業務をおこなっています。

また、医師の補助業務をおこなうと共に補助循環装置(IABP・ECMO・IMPELLA)を使用する際の操作や管理をおこなっています。

カテーテルアブレーション業務

カテーテルアブレーションとは心筋組織をカテーテルで焼灼し、不整脈の原因となる異常な電気興奮を遮断する治療になります。臨床工学技士の業務としては、心内心電図解析装置及びプログラム刺激装置の操作、三次元マッピングシステムの操作をおこない治療のサポートをおこなっています。

心臓植え込みデバイス業務

平成23年度より心臓植え込みデバイス業務を開始、ペースメーカープログラマー(ペースメーカー解析装置)を使用し、循環器内科・心臓血管外科外来でペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)や両室ペーシング機能付植え込み型除細動器(CRT-D)の定期的な確認を、医師の指示のもと実施しています。また、遠隔モニタリングシステムを活用し、自宅にいながらリードやバッテリーなどの不具合、不整脈並びに治療内容を早期に病院で確認しています。

血液浄化業務

血液浄化業務としては、持続的血液透析濾過(CHDF)、持続的血液濾過(CHF) 、持続的血液透析(CHD)、血漿交(PE)、血漿吸着(PA)、直接血液還流(HA)、二重濾過血漿交換(DFPP)等をおこなっています。

難治性腹水の症例に対しては、腹水濾過濃縮再静注(CART)も施行しています。人工透析室業務では、透析液の水質管理や透析機器のメンテナンス、穿刺業務や透析中のトラブル対応をおこない、安全な透析治療をおこなえるように日々努めています。

機器管理業務

臨床工学科では、機器管理システムを用いて、バーコードリーダーを使用した貸出・返却をおこなっています。機器管理システムには院内にある医療機器(約3,500台)が登録されています。人工呼吸器、輸液・シリンジポンプ、除細動器、低圧持続吸引器等の日常点検や定期点検をおこない安全に使用できるように努めています。また、院内のME機器のトラブル対応にも取り組んでいます。

患者搬送

当院では補助循環装置を装着したまま他院へ搬送されるケースがあり、細心の注意が必要となります。臨床工学技士が搬送に介入し、補助循環装置の操作およびトラブル対応をおこなっています。

勉強会 OJT

医療機器を使用するのは、主に医師や看護師であり、使用するにために正しい使用方法やトラブル時の対処方法を熟知していなければ、医療事故につながる危険性があります。当院では、入職者を対象に輸液・シリンジポンプ、人工呼吸器等の学習会や、関連病棟には急性血液浄化や補助循環装置等の勉強会も開催しています。

実習生の受け入れ

実習生の受け入れ臨床実習指導をおこなっています。臨床実習を通じて地域医療や後進育成に尽力しています。