入退院支援とは、患者とその家族が望む生活の場に、安心、安全に退院できるように支援することです。

看護師は患者に希望を確認しながら、必要な医療処置や介護が、継続しておこなえるよう、院内の多職種や他の医療機関、在宅支援者と連携しながら退院支援を行わなければいけません。

地域連携看護グループは平成18年度から活動を開始し、令和5年には3期生10名のリソース看護師が加わりました。現在は、リソース看護師がいない病棟からも退院支援看護師が月1回の会議に参加しています。会議ではデータによる現状把握、学会参加時の伝達、事例検討等を行っています。

これからも病棟での退院支援カンファレンスを充実させ、退院困難な要因に早期に介入できるよう、多職種と協働し援助していきたいと思います。

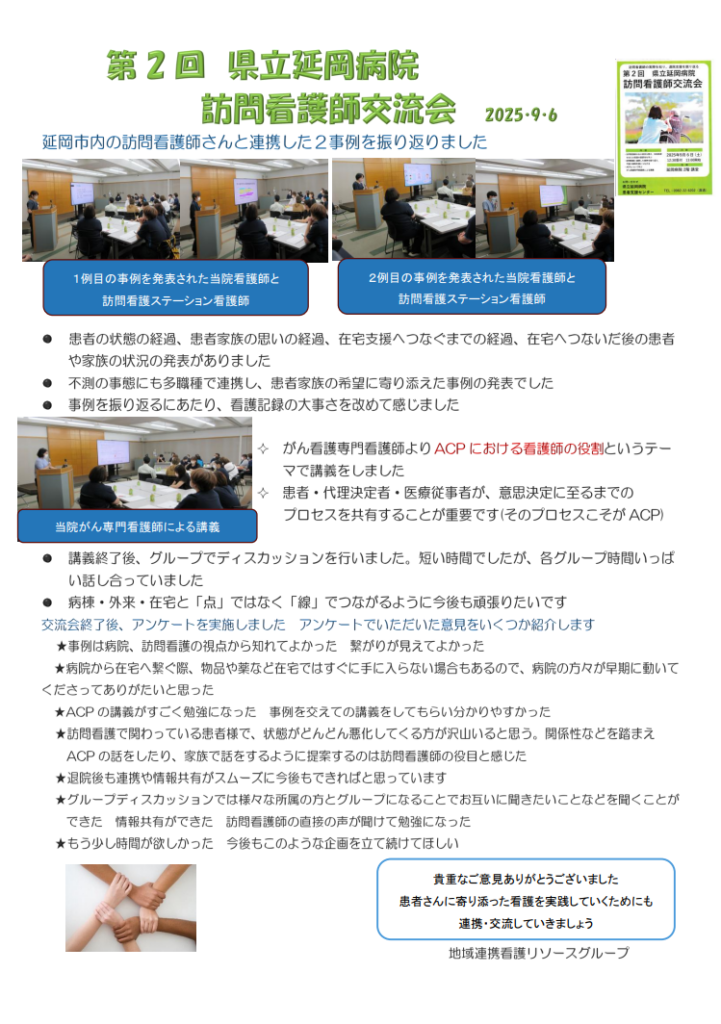

第2回 県立延岡病院 訪問看護師交流会

ごあいさつ

当院は、「患者さん本位の良質で安全な医療の提供」という理念の基、職員一丸となってチーム医療を推進し、質の高い医療の提供に取り組んでいます。

今年度、当院看護部は教育テーマを「高い倫理観を持ち患者さん・家族に寄り添い生活を支える看護職の育成」とし、スタートしました。今年度は新卒者15名、既卒者8名のナースが就職し、専門職として個々人が成長できるように、先輩ナースを始め全スタッフが新人ナースの育成に関わっていきます。キャリア支援も充実しており、毎年認定看護師が誕生し、現在専門看護師1名、認定看護師10名、認知症特定行為看護師1名、手術看護特定行為看護師1名が活躍しています。

今後も地域の医療機関と連携を図りながら、地域包括ケアの充実を目指して参りたいと思います。

看護部長:小泉 さなえ

副看護部長(業務担当):隈江 節子

副看護部長(教育担当):湊 美栄子

看護師長(教育専従):後藤 菊代

看護部理念

私たちは患者さん・家族の思いを大切に、命に寄り添い生活を支える看護の提供に努めます。

看護部の方針

1 患者さんのその人らしさ・持てる力を大切にした個別性のある看護に努め、地域へ繋げる看護を提供します。

2 いかなる時も患者さんの尊厳を守り、誠意をもって十分な説明をおこない、安全の確保に努めます。

3 専門職として主体的に学び、能力開発に努めます。

4 お互いを尊重し、協働に努め患者さん中心のチーム医療を推進します。

5 地域の保健・福祉・行政との連携を図り、地域医療に貢献します。

看護職員PR動画

当院の看護師が、宮崎県立病院で働く魅力を語ります。ぜひご覧下さい!

県立延岡病院、看護部の理念と方針に基づき、自ら看護の専門職として、患者中心の安全で、質の高い看護サービスを提供できる職員を育成することを目的に看護職対象に教育を実施してます。

基本方針

- 個別性のある看護に努め地域医療に貢献できる看護師の育成

- 患者の尊厳を守り、安全で安心できる看護を提供できる看護師の育成

- 高い倫理観を持ち、患者・家族に寄り添い生活を支える看護師の育成

- 専門職として看護の質向上をめざし能力開発に努める看護師の育成

- 患者中心のチーム医療推進のため、協働に努める看護師の育成

教育目標

- 対象となる人々のニーズにあった継続的な生活支援ができる

- 専門職としての役割を遂行し、安全の確保に努め、倫理的行動がとれる

- 専門職として主体的に学習し、根拠に基づいた看護が実践できる

- 組織として新人看護師の臨床実践能力向上に向けての支援ができる

- 組織として看護補助者の臨床実践能力向上に向けて支援することができる

教育コース

| コース名 | 目的 | 内容 |

|---|---|---|

| 基礎コースI |

●社会人・医療人として自ら学び、マナーを守る事が出来る ●基本的な看護実践に必要な看護知識・技術・態度の基礎をつくる |

1. 新規採用者研修 (1) 基礎看護技術 (2) 医療安全(KYT) (3) 看護記録 (4) 感染看護 2. フォローアップ研修 (3ヶ月・6ヶ月・9ヶ月・1年目) |

| 基礎コースII | ●看護知識・技術を深め、個別性を踏まえた看護過程を展開する | 1. 事例研究研修 2. フォローアップ研修 |

| 基礎コースIII | ●研究的視点をもって看護実践をおこなうとともに、後輩の成長を支援する過程を通して指導する資質を養う | 1. プリセプター研修 2. 看護研究研修 3. フォローアップ研修 |

| ジェネラリストコース | ●看護実践において、リーダーシップや指導的役割をとることができる | 1. 重症度、医療・看護必要度研修 2. 看護サービス研修 3. 静脈注射研修 等 |

| 専門領域コース |

●専門領域に関して専門的でより高度なケアの向上を図る ●所属・部署における看護の質向上の推進役となる ●広い視野を持って、主体的に専門領域を深め、自己実現を図る事ができる |

専門領域受講者がリソースナースとしてそれぞれの分野での研修会を計画し活動してます。 |

| 看護管理コース | ●組織及び看護部の理念に基き、管理者としての役割を認識し職務を果たすための能力の開発をめざすそれぞれの立場において、病院経営・行政管理に参画し、医療・看護の質の向上のために寄与できる | 1. 昇任者研修 2. 看護師長研修 3. 副看護師長研修 |

| 看護補助員研修 | ●看護チームの一員としての認識を高め、快適な療養環境について取り組む。 | 1. 接遇 2. 医療安全研修 3. 感染対策研修 等 |

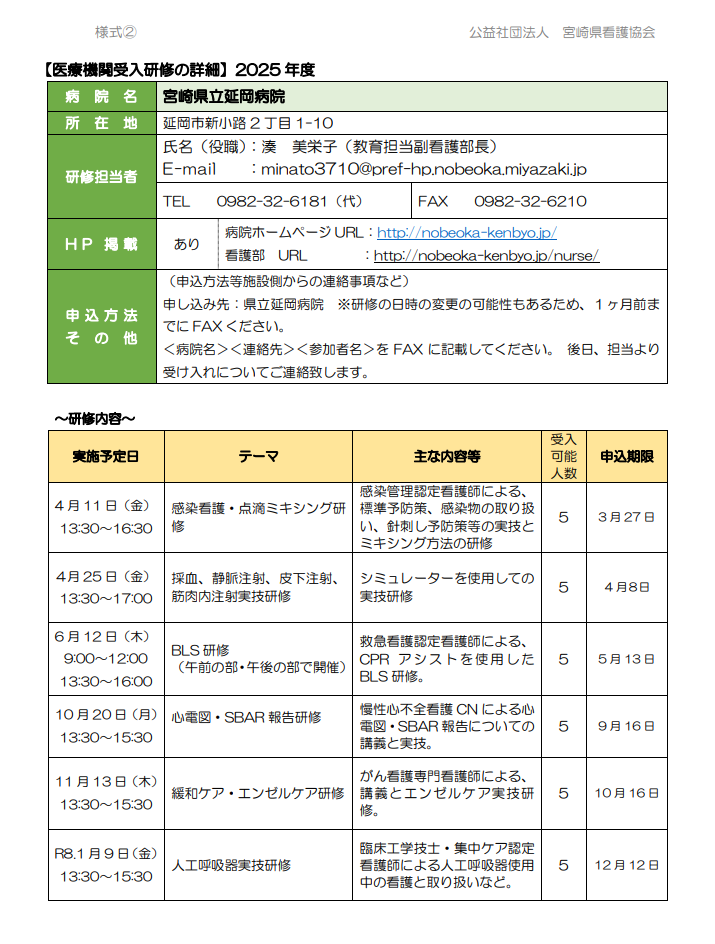

新人看護職員の院内研修は、院外からも研修生を受け入れております。ご質問のある方、参加をご希望される方は、看護部までご連絡ください。

〈連絡先〉 0982-32-6181(代) 看護部:湊副看護部長まで

当院では、看護師・看護学生向けの病院説明・見学会を定期的に開催しております。

参加を希望される方は、以下のフォームからお申し込みください。

担当より折り返し連絡いたします。

専門看護師 Certified Nurse Specialist

高度化・専門化が進む医療現場において、より困難で複雑な健康問題を抱えた人・家族・地域等に対して質の高い看護を提供するための知識や技術を備えた特定の看護専門分野において卓越した看護実践能力を有する専門看護師のことをいいます。現在1名のがん看護専門がいます。

がん看護専門看護師 吉田希美

講師として(院外)

病院内にて

私は平成24年4月延岡病院に就職後、平成25年4月から外来および病棟でがん看護専門看護師として喜びや緊張感を持ちながら働いています。

私は多くの患者さんやご家族と出会い、看護実践を通じてその方々を理解することや希望を支えることの大切さを学びました。私は患者さんの生きる力を大事にし、ともに苦難を乗り越え、よりよく生きることを支えたいと思っています。

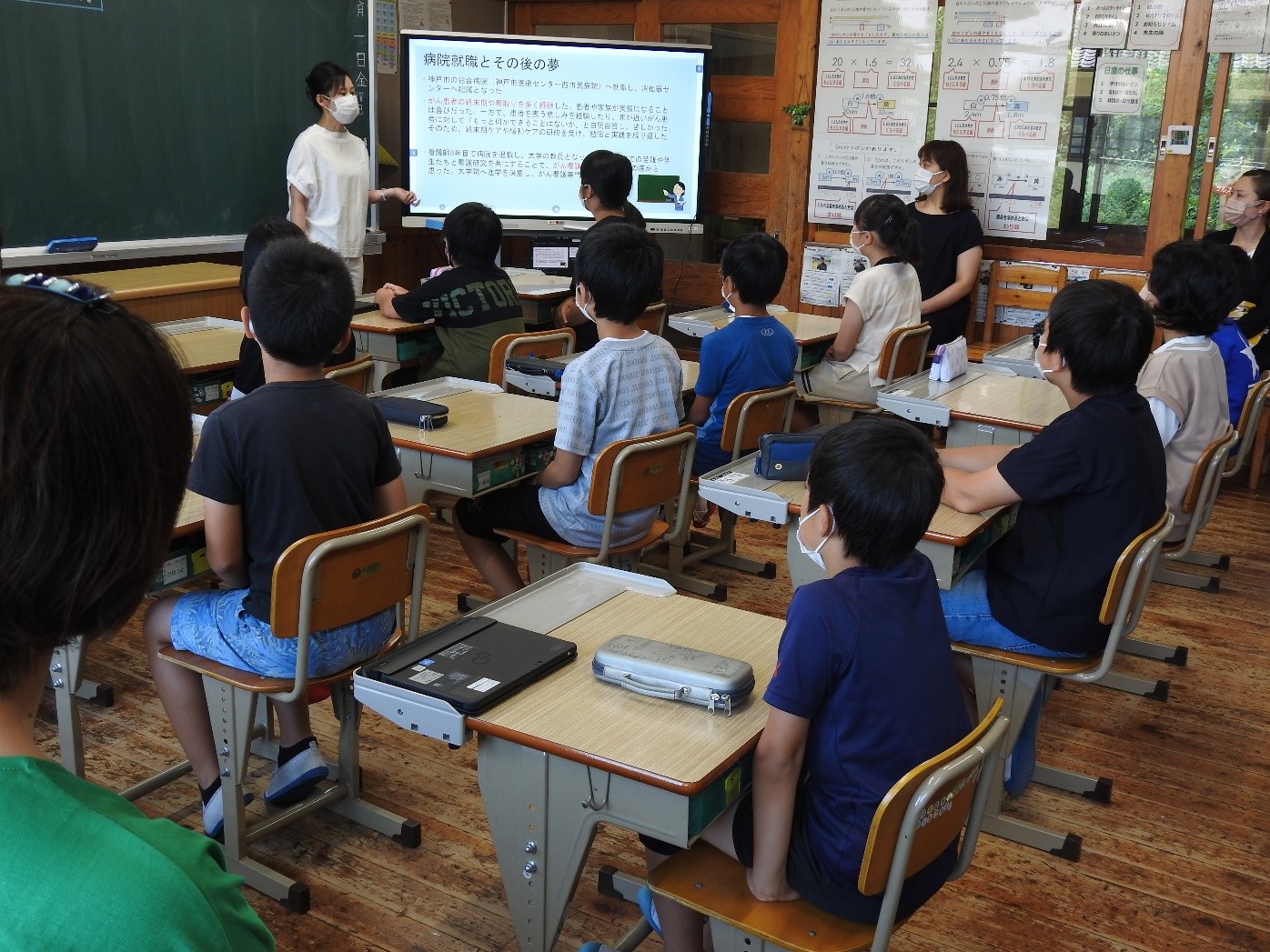

現在、がん看護専門看護師として患者さん家族の様々な不安や悩みの相談支援や、体や心の痛みへの緩和ケアを積極的におこなっています。また、治療や生活する場所を選択し決めていく過程に寄り添い支援しています。患者さん家族、そして医療者の気がかりや希望にできる限り対応し、一緒に悩み考えながら進んでいきたいです。また、多職種と協働し、チーム一丸となり、がん医療(看護)を提供していきます。 教育活動として、病院内ではがん看護の質向上のためのがん看護教育をおこない、病院外では大学や小学校に出向き講義や講話をおこなっています。看護師、大学生や小学生の意見や感想は私に感動と活力を与えてくれます。多くの方々から刺激を受け、私自身も多くの方によい刺激となりますように、そしてよりよいがん看護を探求・実践していくために、精一杯力を尽くしていきたいと思います。

認定看護師 Certified Nurse

高度化・専門化がすすむ医療現場において、患者さんやご家族のニーズに応じた高度な看護を提供するため、当院看護部では高度で熟達した知識・技術を有する認定看護師を配置しています。脳卒中・リハビリテーション看護、救急看護、がん化学療法看護、皮膚・排泄ケア看護、新生児集中ケア看護、緩和ケア看護、集中ケア看護、手術看護、認知症看護の分野の認定看護師が、直接的な看護ケアはもちろん、患者・家族・医療スタッフへの指導や相談を積極的に行い、看護の質の向上を目指し活躍しています。

救急看護認定看護師 森久保裕

当院は宮崎県北部において唯一、救命救急センターを備え、二次・三次救急医療施設として緊急度や重症度の高い患者の受け入れを行っています。また急性期医療を担う施設としてICUやHCUなどの集中治療室を備え、災害拠点病院にも指定されています。

救急看護のスペシャリストとして確かな知識と高度な技術を持って、的確な判断に基づいた救命技術・救急看護の実践、および危機的状況にある患者・家族への精神面に配慮した看護を実践していきたいと考えています。そして他職種と協働しながら様々な活動を通じて、安全・安心・良質な医療の提供に貢献していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

脳卒中リハビリテーション 看護認定看護師 中内健太

脳卒中はがん、心疾患に次いで、日本人の死亡原因として三番目に多い疾患です。また、意識障害や麻痺、高次脳機能障害等の後遺症を残すことが多く、脳卒中発症は患者さんとご家族のその後のライフスタイルを大きく左右する可能性があります。

脳卒中リハビリテーション認定看護師として、脳卒中発症直後から、症状重篤化回避のためのモニタリングとケアを行います。また、廃用性症候群予防技術を駆使し合併症予防のための支援を行ってゆきます。そして、社会復帰を目標とした脳卒中後の生活再構築を目指してゆきます。脳卒中を患った患者さんやご家族の気持ちに寄り添いながら、病院の枠を超えて脳卒中医療に貢献してゆきたいと考えています。

皮膚・排泄ケア認定看護師 外山和孝

皮膚・排泄ケア認定看護師とは、ストーマ(人工肛門、人工膀胱)造設や褥瘡などの創傷及び失禁に伴って生じる問題に対して、専門的な技術を用いて質の高い看護を提供する看護師です。

私は、皮膚・排泄ケア認定看護師として、皮膚・排泄ケア専門チーム、各職種と協働し褥瘡の治療や予防を専門とする専従業務に従事しています。ストーマ(人工肛門、人工膀胱)を造設された患者さんが退院後も安心して生活出来るよう、ストーマ外来もおこなっています。ケアの質向上を目的に、院内外での学習会もおこなっています。

地域に寄り添い、患者さん・家族の視点を大切に命に寄り添い生活を支える看護の提供に努めていきます。

集中ケア認定看護師 本田 美紀

当院は急性期病院であり、集中治療センターには、重症な患者さんや侵襲が大きい手術を受けた患者さんが入院しています。集中ケア認定看護師は、変化しやすい病態を予測しながら、専門的知識・技術を用いて重症化を回避し、早期回復に向けての看護援助を行うことを役割としています。

看護師は、緊急・重症度の迅速な判断、看護の優先度の決定、特殊治療の理解と生命維持装置管理、先端機器の使用と対応、関連する他職種との協働や重症患者・家族の看護等、様々なことが求められます。集中治療領域で問題となるPICS(集中治療症候群:入室中、あるいは退室後に生じる身体障害、認知機能障害、精神障害のこと)予防や面会制限の中での家族対応など、患者・家族が安全・安心な看護が受けられるよう環境も整えていきます。

スタッフと協力し、1日でも早く、患者さんひとりひとりが自分らしい生活を取り戻せるように努めています。

感染管理認定看護師 中武 和利・福山 直子

感染管理認定看護師は、専門的な知識と技術を用いて患者さんはもちろん医療従事者、訪問者の方々を感染から守り、安全な医療環境を提供するために日々感染対策に取り組んでいます。日々病棟のラウンドや医療関連サーベイランスをおこない、施設の状況を評価し、医療関連感染予防・管理システムを組織的かつ戦略的に構築し実践しています。

感染管理認定看護師の業務は、感染対策の指導や教育、相談に対応し医療関連感染の予防と管理の視点からファシリティ・マネジメント(施設管理)、パンデミックを想定した準備など業務は多岐に渡ります。 当院では感染対策の基本となる手指衛生に全職員で取り組み、安全な医療環境を患者さんに提供していきたいと思います。

認知症看護認定看護師 梶原 奈緒子

近年、日本での認知症の人は増加し続け、2025年には65歳以上の認知症の人は約700万人となり、65歳以上の5人に1人は認知症を発症するといわれています。

当院でも、認知症を患いながら体の病気の治療にいらっしゃる患者さんは少なくありません。その多くの方が、病気によって生じる苦痛や、慣れない病院での生活によって、大きな不安を抱えながら治療を受けられています。そのなかで、苦痛や不安を言葉でうまく伝えることができず、せん妄と呼ばれる混乱症状を引き起す場合もあります。

認知症看護認定看護師は、認知症を患う患者さんの思いをこれまでの人生の歴史や暮らしから推測し、患者さんが発信する些細なサインをキャッチします。そして、痛みや苦しみを代弁することで、患者さんが持つ「生きる力」を支援するケアを考えます。当院では、毎週金曜日に認知症・せん妄ケアチームが活動し、患者さんが安全に治療を受けられるように、認知症の症状に応じた援助を他職種と協働しておこなっています。

私は2022年に認知症看護認定看護師の資格を取得しました。患者さんを病気という側面からだけではなく、生活する人として看るということをモットーとしています。患者さんが、少しでも笑顔でその人らしく入院生活を過ごせるようにお手伝いしていきたいと思います。

手術看護特定認定看護師 甲斐 亘

手術を受けるということは、患者さんやそのご家族にとっては非日常的な出来事であり、人生の大きなイベントの一つとなります。手術室看護師は、術前・術中・術後を通してさまざまな思いを抱える患者さんとご家族の心に寄り添い、患者さんが安心・安全な手術が受けられるよう看護の提供に努めています。手術では医師や麻酔科医、病棟看護師や外来看護師、臨床工学技士や放射線技師などさまざまな職種が関わります。また、手術を受ける患者さんのために各々の専門性を最大限に発揮し、協働しています。多職種と連携し、手術を受けるすべての患者さんやご家族が手術を受けてよかったと思えるよう、安全・安心な看護を実践していきたいと思います。

救急看護認定看護師 本村 理恵

救命救急センター・救急病棟に所属し、 RRT(Rapid Response Team)の啓発活動、急変事例の振り返り、急変を未然に防ぐことに重点を置いた院内教育などおこなっています。

これからも患者さんにより安心・安全な看護を提供できるよう医療スタッフとの連携を大切に、認定としての役割を果たしていけるよう活動していきたいと考えています。

慢性心不全看護認定看護師 荒竹 亜希子

私は2015年に慢性心不全看護認定看護師の資格を取得しました。慢性心不全看護認定看護師の役割は、心不全が悪化した原因の評価やモニタリング、療養生活行動の支援、在宅療養を見据えた生活調整をおこなうことです。心不全は「心臓が悪いために、息切れやむくみが起こり、だんだん悪くなり、生命を縮める病気」と定義されており、年々増加傾向にあります。弁膜症や心筋梗塞、不整脈などのあらゆる心臓の病気が最終的に心不全の原因となりうるといわれています。心不全は完全に治るものではないため、症状がよくなったり、悪くなったりを繰り返し、進行していきます。そのため、心不全と上手に付き合い、それ以上に進行しないようにすることが重要です。病気と付き合うことは大変なことですが、私は患者さんやご家族と、心機能に応じた療養生活を共に考えることを大切にしたいと思います。

患者さんやご家族が心不全と上手に付き合いながら、健やかな生活を送ることができるようスタッフ一丸となって、支援していきます。どうぞよろしくお願いします。

糖尿病看護認定看護師 渡邊 マリ子

私は2021年に糖尿病看護認定看護師を取得し、内科外来で病棟と外来を組織横断的に活動しています。病棟や外来には、多くの糖尿病患者さんが様々な治療を受けています。療養相談や生活指導の中で、患者さんやスタッフの困り事の有無を確認していますが、まずは患者さんができることに着眼し、目標の設定をおこなっています。

患者さん自身が少しずつステップアップでき、良好な血糖コントロールが行えるよう個々の患者さんにあった看護を入院から外来まで多職種と連携して提供したいと考えています。

新生児集中ケア認定看護師 山田奈緒美

当院は地域母子医療センターとしての役割があり、周産期センターでは院内外で出生された赤ちゃんの入院を24時間受け入れています。NICU3床とGCU6床を有し、早産児や低出生体重児、疾患のある新生児など様々な赤ちゃんが入院しています。新生児集中ケア認定看護師として、状態変化を予測し、赤ちゃんが発してくれるサインを読み取りながら、生理的安定と良好な成長発達のための個別的なケアを実践しています。NICUやGCUは「家族」と時を過ごす最初の場でもあります。親子の関わりをサポートし、新しい家族との生活を少しでも安心して迎えることができるよう、スタッフとともに赤ちゃんとご家族のための支援をおこなっていきたいと思います。